厳しい指導と反骨心

一章でお話した通り、入社し配属された部署の上司は一切妥協を許さず、私は厳しい指導を受け続けることになりました。

当時の私は、「なんて自分は哀れなのだろう。どうしてこんな厳しい、しかも理不尽なことをいう人の下で働かなければいけないのだろう」と、そんな気持ちでいました。

しかし、生来が負けず嫌いで、「何でも出来ない筈はない」と、いう性格も相まってか「彼に認めてもらうまでは絶対に負けまい」と腹を括りました。 途中挫折もしかけましたが、その度に「この野郎!負けてたまるか!」の気持ちで自分を奮い立たせていたのです。

ただ、そんな中でも私は彼に逆らったりしないと心に決めていました。社会人として、「まずは言われたことを一生懸命頑張ってみる」の一言に尽きますが、それでも頑張ろうと思ったのは、彼がとても優秀であり、「この人を超えられたら自分は成長できるかもしれない」と思ったからです。

「Say, yes and learn later.」

「Say, yes and learn later.」この言葉通り、ノーとは決して言わない。とりあえずやってみる。わからなければ後で調べる。彼から学んだことの一つでした。

彼は一旦私に指示を出したら、自分の仕事に埋没していました。そして、定時になると真っ先に「お先に!」と言って足早にオフィスを出てゆきます。

私も最初は、『理不尽な人だ!こんなにいっぱい仕事を押し付けて、さっさと先に退社してしまうんだから』と、そう思っていました。私のみならず周りの同期や先輩たちも気の毒そうに私の顔を覗き込んでいました。

当時の部署「企画開発部」には、冬物のスキー用品のハードウエアを企画する511課と、それらのウエアー用品を企画する521課、シューズを企画する531課、山用品を企画する541課にサングラスやゴーグル及びテニス用品を企画する551課がありましたが、511課と後に551課も担当することになった私は、なんとその上司と二人で仕事をこなしていました。

それ以外の課では最低でも4人以上のチームでしたので、上司が帰宅してしまった後の私を皆が憐れみの目で見てしまうのも仕方のないことではありました。

そんな孤軍奮闘の日々が続いていた時のことです。

私は、その上司からメモを手渡されます。

そこには、次のような走り書きの文字が並んでいました。

「今日は、お前も定時で退社するように!下のカフェテラスで先に行ってまっているから!必ずこいよ!」

働いていた所は新宿副都心の高層ビル。定時にタイムカードを打刻してもエレベーター前には退社組の列ができていて、なかなか下には行けない状況でした。当時私は誰よりも遅くまで働いていたため、定時にエレベーターが混む情景を見たのはその日が初めてでした。

上司からの告白と”Kind of Blue”

定時から15分ほど遅れてカフェに着いた私は、また怒られるのではないかと不安を抱えながら上司を探しました。 「よっ!エレベーターも混んでただろう!(笑)」と彼は意外にも満面の笑みをその浅黒い顔に浮かべて私を見つめます。

「はい、お待たせして申し訳ありません!」

彼はすぐに立ち上がって、コーヒーのトレイを返却台に乗せ、私を促すようにして外へと出ました。

そしてその日、私は入社後はじめて上司につれられて食事に行くことになったのです。 西新宿の居酒屋に行き、ひとしきり飲んで食べた後、タクシーに乗せられてジャズバーに行きました。 私は、そこで初めて上司がジャズファンであることを知り、やっと彼のプライベートの一面を見ることが出来たのです。

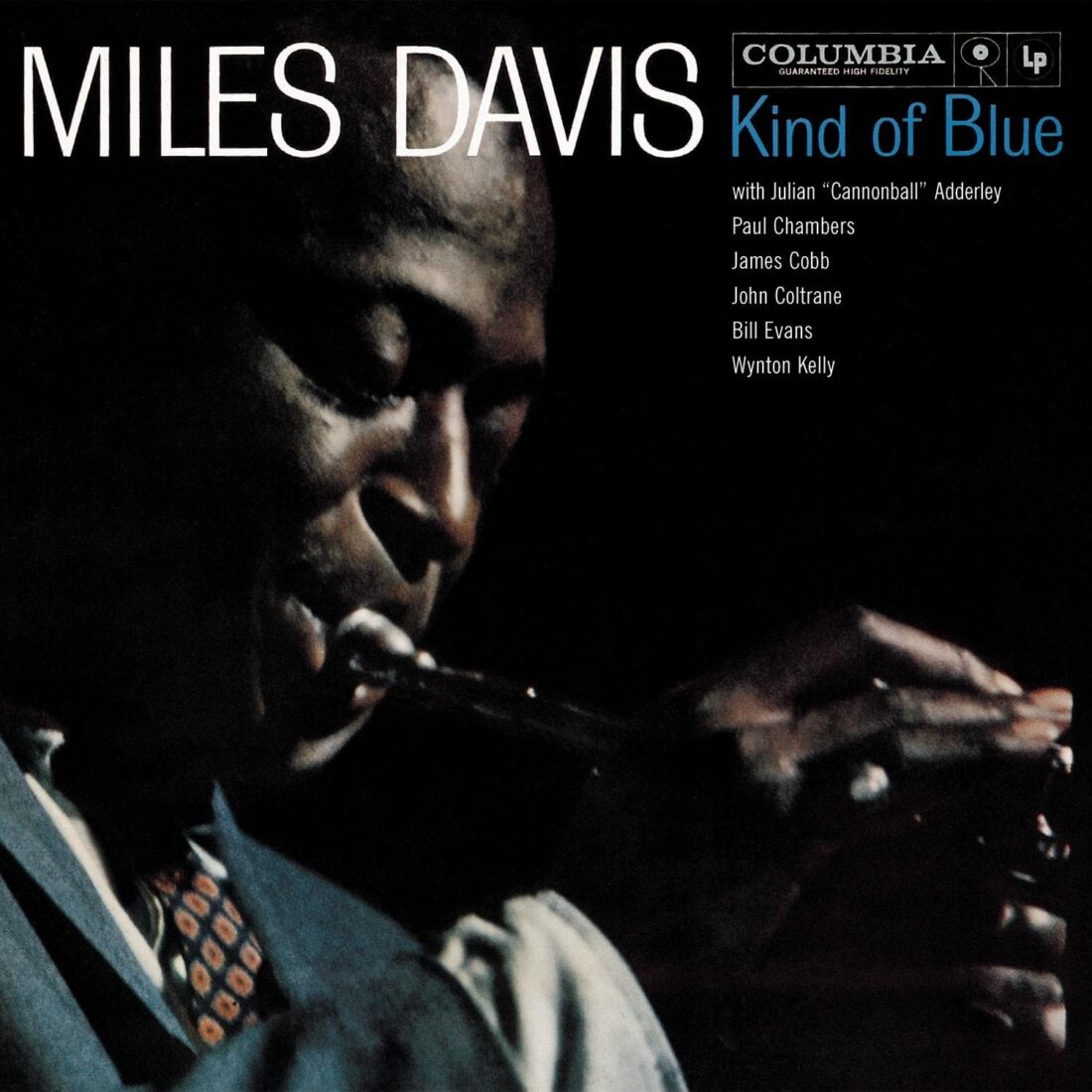

流れていた音楽は、Miles Davisのアルバム”Kind Of Blue”でした。 その時に初めて彼が大層なジャズ通で、特にマイルス・デイビスが大好きだと知りました。

そして世間話から深いプライベートの話まで時間を忘れてしまうほど話をしました。 「あぁ、この人はまじめで、シャイで用心深い。でも親身になって人のことも心配できる人だったんだ」。と、初めて気づかされた瞬間でしたが、彼は一呼吸を置いてから真剣なまなざしをこちらに向け、こう言ったのです。

「髙木、俺はな。転勤になったんだよ。だからお前は俺のいないオフィスでしばらくは独りで仕事をすることになる。覚悟はいいか?」

私は、息をのみました。

「えぇ!転勤って? どこに行かれるのですか?」

日本法人には東京本社以外に、札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡と支社がありましたが、それらの支社には企画開発部はありません。 もし、国内なら転属ということになるのですが、上司の彼には営業職はまずもって無理に違いないと私はすぐにそう思いました。

「髙木!心配してくれてるようだが、転勤はスイスなんだ」

彼は、すこし勿体つけた様子で、でも笑みを浮かべてそう言いました。

私は、突然の告白を聞かされた恋人のように、しばらくかたまってしまっていました。